Screenshot

A la fin des années 1960 le judo était devenu très populaire. Cependant l’aspect sportif prenait l’ascendant sur le traditionnel et l’utilitaire. En compétition, la mise en place des catégories de poids permettait à davantage de compétiteurs de pouvoir s’exprimer, mais en effaçant un peu le côté mythique « du petit qui battait le grand », ce qui pouvait arriver dans le « toutes catégories ».

Si le judo s’imposait comme une excellente méthode d’éducation physique et mentale en direction des enfants, il perdait de son influence auprès des adultes en quête d’une méthode de self défense.

D’autres disciplines, venant d’Orient, commençaient à occuper les tatamis : l’Aïkido offrait un aspect traditionnel recherché par certains et le karaté représentait pour beaucoup un moyen efficace de se défendre, notamment à l’aide de ses « atemi » (coups portés).

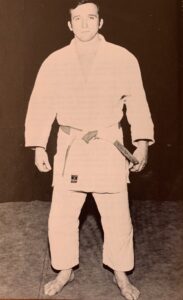

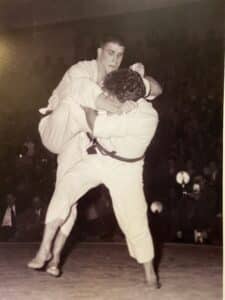

Mon père, Bernard Pariset, après une carrière exceptionnelle de judoka se consacrait à son dojo parisien de la rue des Martyrs. Ainsi, il était à l’écoute de néophytes adultes souhaitant pratiquer un art martial. Or, il constatait que les demandes de renseignements affluaient en direction… du karaté. Nullement jaloux – il y avait une section karaté dans le dojo – il pensait néanmoins que c’était dommage, puisque dans notre discipline existait l’atemi-waza, mais que ce secteur avait été délaissé.

Fort de ce constat et ayant conservé des responsabilités à la fédération, il réussi à convaincre Henri Courtine, à l’époque directeur technique national de la F.F.J.D.A., de mettre en place une progression ju-jitsu en parallèle à celle du judo, dans laquelle serait revalorisée la famille des coups : « l’atemi-waza ». Pour marquer les esprits, il décida d’appeler cette méthode « atemi-ju-jitsu ».

Il n’était pas question de révolution, mais d’adaptation. Les atémis que l’on retrouvait dans les différentes écoles de ju-jitsu méritaient une remise à jour, les autres disciplines comme le karaté l’avait d’ailleurs opérée, quelques temps avant.

L’idée était très simple : il suffisait de prendre la progression de judo de l’époque et de mettre en face de chaque technique son application en self-défense en la renforçant avec un « atemi », quand c’était utile et possible. Cela n’avait rien d’hétéroclite ou d’exceptionnel, dans la mesure où les projections puisent leurs origines dans la self défense ; on le prouve facilement en prenant une seul exemple : hiza-guruma sur une poussée de face aux épaules.

L’objectif étant de faciliter la tâche des professeurs en leur proposant un moyen « clefs en mains » de satisfaire une population qui, soit avait passé l’âge d’affronter un entraînement physique parfois trop important, ou qui recherchait une méthode de self défense.

De fait, cette population restait dans la famille « judo ju-jitsu ».

La revalorisation de l’atemi-waza s’est effectuée en parfaite compatibilité avec les deux autres composantes du ju-jitsu (projections et contrôles) en offrant une incontestable efficacité. On restait dans les mêmes attitudes. Il n’y avait aucune difficulté pour passer du ju-jitsu au judo et le contraire.

Au milieu des années 1970, le projet s’est concrétisé, il a connu un vrai succès au début des années 1980. Dans beaucoup de dojos on a assisté à l’éclosion de nombreuses sections « atemi-ju-jitsu », avec une quantité de pratiquants dépassant les espérances. Ainsi judokas et jujitsukas se rassemblaient sous une même bannière et sous le même toit, avec deux options, mais un même état d’esprit, une complémentarité et une interchangeabilité constructive.

Malheureusement parfois le succès fait peur et beaucoup y ont vu une concurrence potentiellement nuisible au judo, alors que l’objectif était exactement l’inverse. Peut-être est-ce que cela a été mal compris ou pas voulu être compris ? Toujours est-il qu’à partir du milieu des années 1990 une gestion radicalement différente a été mise en place. Les programmes des passages de grades sont devenus davantage judo que ju-jitsu et le peu qui restait du ju-jitsu était différent dans la forme et dans l’esprit.

De plus, l’apparition de compétitions d’affrontement direct allait à l’encontre de l’objectif initial, à savoir de proposer une discipline à but non compétitif, comme doit l’être un art martial traditionnel. (De fait, l’introduction de compétitions en ju-jitsu peut devenir une concurrence au judo.) Et puis, à partir du moment où existent des compétitions dans une discipline, les professeurs ont tendance à n’enseigner que les techniques autorisées dans ces affrontements. Ce qui entraîne la suppression de techniques efficaces en self défense.

En abandonnant l’aspect utilitaire, ou tout du moins en le négligeant, on se prive d’une population qui va voir ailleurs.

Devant ces bouleversements et mon incapacité à me résoudre à abandonner ce que j’avais appris, démontré et enseigné, et ne me retrouvant ni dans la forme, ni dans le fond des nouvelles orientations, j’ai décidé de prendre mes distances en 1995. J’étais dans l’impossibilité de renier mes convictions. Non pas par manque d’ouverture d’esprit, ni de renoncement à évoluer (d’ailleurs de mon point de vue, il ne s’agissait pas d’une évolution) mais, en plus de la fidélité à des convictions, il s’agissait tout simplement de pragmatisme, puisque les clubs qui avaient ouvert de telles sections connaissaient un énorme succès.

Alors, pourquoi ce changement ? Je me pose encore la question.

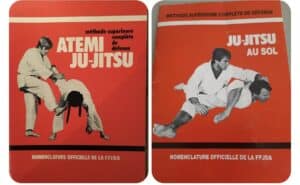

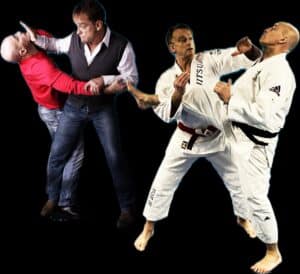

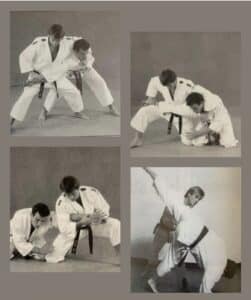

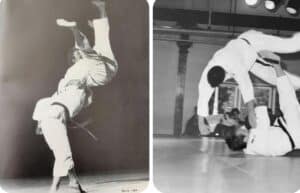

En illustration de cet article, on trouve les couvertures des premiers ouvrages consacrés à cette méthode. Celui qui présente le travail debout est de 1976, le second consacré au travail au sol doit dater de 1983.

Follow

Follow Il y a vingt et un an, nous quittait Bernard Pariset.

Il y a vingt et un an, nous quittait Bernard Pariset.

Efficacité, Éducation, Épanouissement, Etc.

Efficacité, Éducation, Épanouissement, Etc. Tout au long de ma carrière d’enseignant, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages d’élèves qui ont subi des agressions qui n’étaient pas la conséquence de provocations tendant à démontrer qu’il faut être confronté « à la rue » pour se tester.

Tout au long de ma carrière d’enseignant, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages d’élèves qui ont subi des agressions qui n’étaient pas la conséquence de provocations tendant à démontrer qu’il faut être confronté « à la rue » pour se tester. Quelques anecdotes et réflexions

Quelques anecdotes et réflexions

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

« Bravo, félicitations à une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation qui m’avait été adressée en 2023 ; elle me touchait particulièrement.

« Bravo, félicitations à une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation qui m’avait été adressée en 2023 ; elle me touchait particulièrement.