Il y a vingt ans, le 26 novembre 2004, Bernard Pariset nous quittait.

Il y a vingt ans, le 26 novembre 2004, Bernard Pariset nous quittait.

Il était mon père, mon professeur et mon mentor. Il était un judoka au palmarès exceptionnel, il a marqué les débuts du judo dans notre pays et bien au-delà de nos frontières. Un père qui possédait aussi des qualités exceptionnelles dans d’autres domaines, nous les évoquerons plus bas.

Ce texte – très personnel – signifie aussi la nécessité, d’une façon générale, de ne pas oublier ceux qui nous ont tant appris et tant donné. (Je n’ignore pas que certains ont la mémoire courte !)

En 1947 un jeune homme de dix sept ans poussait les portes d’un des premiers dojos installés dans la capitale : le Club Français de jiu-jitsu, situé au 11 de la rue des Martyrs dans le neuvième arrondissement. Roger Piquemal, le maître des lieux, a très vite décelé les qualités de ce jeune homme qui n’était pas doté de capacités physiques exceptionnelles. A ses débuts, c’est davantage son côté « guerrier », dans le sens le plus noble du terme, qui marquait les esprits, il n’était pas embarrassé par la technique, la suite a largement corrigé ce fait.

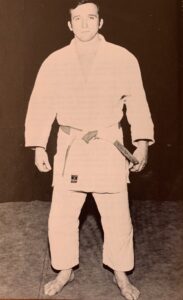

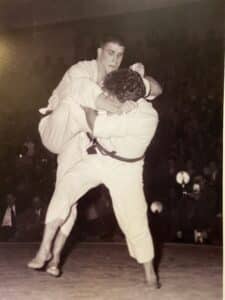

Très vite il s’est constitué un palmarès exceptionnel à une période où les catégories de poids n’existaient pas : c’était l’époque du « toutes catégories ». Celle où les petits pouvaient faire tomber les grands, il en a fait sa marque de fabrique, ô combien !

Plusieurs titres de champion de France, en alternance avec son meilleur ami Henri Courtine, un titre de champion d’Europe face à Anton Geesink la légende du judo néerlandais et mondiale et une demi-finale aux deuxièmes championnats du Monde à Tokyo en 1958, tout cela en toutes catégories.

Sa carrière ne s’est pas limitée à cet extraordinaire parcours, il a œuvré, et de quelle manière, au sein de la Fédération de judo ju-jitsu en occupant différentes fonctions, dont celles d’entraîneur national et de directeur des équipes de France.

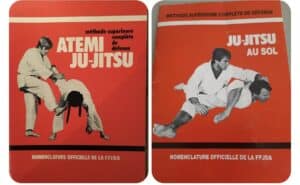

Il a été l’investigateur de la remise au goût de jour du ju-jitsu, avec la méthode « Atemi ju-jitsu » au début des années 1970, ce qui n’est pas rien. J’en sais quelque chose. Être un judoka hors pair (sans jeux de mots), ne l’empêchait pas de s’intéresser aux autres méthodes de combat. Lors de ses deux années passées au Fort Carré d’Antibes, il a été instructeur en sports de combat.

Avec son ami Henri Courtine, ils ont été les premiers en France à arborer la fameuse ceinture blanche et rouge ; en 1968 ils ont été nommés 6ème Dan par le Kodokan de Tokyo. Ensemble ils ont gravi les dans jusqu’au 9ème. (Henri Courtine obtenant le 10ème un peu après la disparition de mon père.)

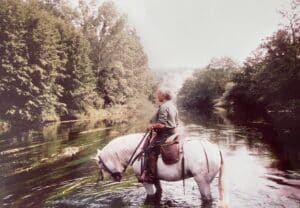

En dehors des arts martiaux il avait deux autres passions : la sculpture et l’équitation. Ce don pour la sculpture lui est venu alors qu’il était apprenti ébéniste au moment où il a commencé le judo. Quant à l’équitation, c’est plus tard qu’il a découvert ce qui allait devenir une autre passion et même une communion avec « la plus belle conquête de l’homme ».

Comme il ne faisait jamais les choses à moitié, il a ouvert un centre équestre dans l’Yonne. Le club d’arts martiaux la semaine à Paris, l’équitation le week-end en Bourgogne.

Concernant la sculpture, les plus anciens se souviennent de cette série de magnifiques figurines produites à un moment de sa vie où, fortement impacté par les excès du « toutes catégories », il s’est retranché sur une activité moins physique. Ses créations présentaient des judokas et des samouraïs à pied et à cheval, avec un sens du détail et de la réalité saisissant.

C’était une personne dotée d’un caractère qui ne laissait personne indifférent. Il était très bavard, toujours à bon escient. Ses réflexions et ses appréciations étaient parfois sévères, comme les « ippon » qu’il distribuait sur les tatamis. Il défendait ce qu’il appelait l’esprit de conquête, il aimait découvrir ce qu’il y avait de l’autre côté de la colline. C’était un visionnaire doté d’un bon sens surprenant, il n’était pas démuni d’un humour grinçant et la dérision l’habitait, y compris à son égard, il n’était dupe de rien. Il portait parfois sur ses contemporains un regard quelque peu désabusé. Il était tranchant, jamais mièvre, parfois excessif comme dans la manière qu’il a choisi de nous quitter.

Il a été mon père, mais aussi mon professeur, et quel professeur ! Je n’avais pas droit à un traitement de faveur, les compliments et les encouragements étaient rares, très rares. Ça n’a pas été tous les jours facile d’être son fils (unique). Mais quitte à avoir un père, autant qu’il s’appelle Bernard Pariset.

www.jujitsuericpariset.com

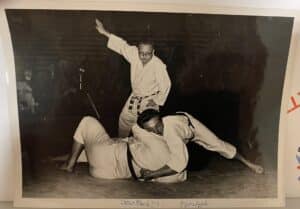

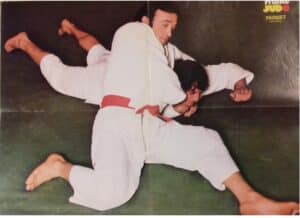

Ci-dessous quelques souvenirs parmi tant d’autres. L’équitation dans l’Yonne, dans les deux sens du terme. Une magnifique figurine représentant un samouraï, les spécialistes, et les autres, apprécieront le sens du détail. Une phase de la finale victorieuse contre Anton Geesink en 1955 à Paris. Un combat au sol arbitré par Maitre Kawaishi. Une technique au sol avec un Uke prestigieux : Jean Paul Coche.

Follow

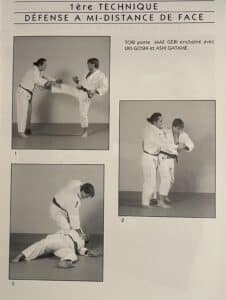

Follow Comme promis, une petite présentation de l’enchaînement des 24 techniques.

Comme promis, une petite présentation de l’enchaînement des 24 techniques.