Cette semaine on revient sur les katas.

Cette semaine on revient sur les katas.

Il n’est pas inutile d’insister sur tout ce que représentent les katas. Souvent, ils ne sont abordés que lorsque se profile à l’horizon un passage de grade. Ils sont bien davantage que ça.

On traduit kata par le mot « forme ». Pour plus de clarté on peut ajouter « imposée ».

Ils sont des moyens d’apprentissage, des méthodes d’entraînement, ils permettent la codification, la transmission et même la sauvegarde des techniques et des principes de bases. Ils sont les garants de nos traditions.

Malheureusement, considérés parfois comme des « passages obligés » pour accéder au grade supérieur, ils ne sont abordés que dans cette optique ! Qu’ils intègrent un ensemble de contenus techniques d’évaluation, cela semble juste, mais leur utilité est plus importante que cela, heureusement.

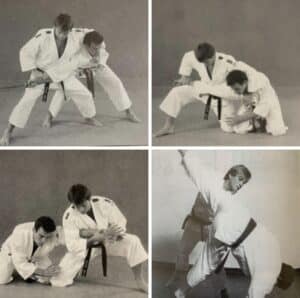

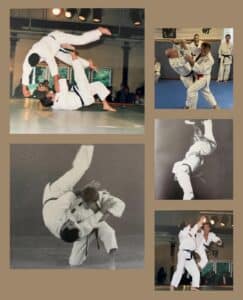

Les katas permettent de rassembler les techniques par famille et/ou par thème et de leur faire traverser les âges, ce sont aussi de formidables méthodes d’entraînement. En effet, ils représentent souvent un combat (le goshin-jitsu-no-kata notamment), certes un combat codifié pour des raisons évidentes de sécurité, mais il s’agit bien du reflet d’un affrontement ; en conséquence, les attaques d’Uke doivent être sincères et fortes de façon à ce que les ripostes de Tori le soient tout autant, mais aussi qu’elles soient réalistes et donc efficaces.

Pour les judokas, certains katas sont aussi l’occasion d’étudier des techniques « oubliées », interdites en compétition.

Le kata est également un exercice de style, certaines attitudes doivent être respectées. C’est le « plus » des arts martiaux. Un « plus » qui devient de plus en plus indispensable à conserver pour se démarquer des pratiques vides de valeurs éducatives.

Ils sont aussi, tout simplement, une addition de techniques intéressantes à pratiquer une par une. Il n’est pas nécessaire d’attendre un prochain examen pour commencer à les étudier.

Lors de l’exécution d’un kata, à l’occasion d’un examen, l’évaluation doit se faire, avant tout, sur l’efficacité des ripostes de Tori, qui répondent aux attaques d’Uke dont la sincérité doit être incontestable.

Ensuite, puisqu’il s’agit de formes imposées, il faut bien évidemment respecter l’ordre des techniques, les déplacements et les emplacements. Enfin il faudra être attentif à l’attitude générale dans laquelle doivent être exclus désinvolture et relâchement corporel.

Cependant, un problème et un mystère demeurent et entourent les katas : il s’agit de ces incessantes modifications dont ils sont les victimes de la part des organismes « officiels ». Cela a pour effet de décourager les élèves, de désorienter les professeurs et le jury, allant jusqu’à discréditer ces exercices.

Pour faire apprécier le kata, il suffit simplement de le présenter comme une partie intégrante de la pratique et non pas comme un passage imposé pour l’accession à un grade supérieur.

Enfin, dans la formation des juges, il est indispensable de hiérarchiser les critères de jugement. Certaines fautes sont rédhibitoires : celles qui touchent à l’efficacité (comme déjà indiqué plus haut) , d’autres pas, d’où la nécessité que les jurys soient formés pour nuancer leurs appréciations, en fonction de différents paramètres : âge, grade postulé, etc.

Follow

Follow Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions.

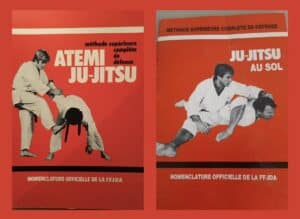

Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions. Bien qu’il soit facilement abordable, le ju-jitsu rassemble un nombre impressionnant de techniques et, de fait, une multitude d’enchaînements, de combinaisons et de contre prises. C’est à la fois son inconvénient et son avantage, avantage qui l’emporte facilement sur l’inconvénient.

Bien qu’il soit facilement abordable, le ju-jitsu rassemble un nombre impressionnant de techniques et, de fait, une multitude d’enchaînements, de combinaisons et de contre prises. C’est à la fois son inconvénient et son avantage, avantage qui l’emporte facilement sur l’inconvénient. Ce sujet a déjà été abordé dans mes articles, mais il n’est jamais inutile d’insister, surtout lorsqu’il s’agit de bonnes causes.

Ce sujet a déjà été abordé dans mes articles, mais il n’est jamais inutile d’insister, surtout lorsqu’il s’agit de bonnes causes. Ce court article propose juste une anecdote savoureuse sur la forme, douloureuse sur le fond. Elle souligne le côté néfaste de certaines pratiques. Celles-ci ne sont pas majoritaires, heureusement.

Ce court article propose juste une anecdote savoureuse sur la forme, douloureuse sur le fond. Elle souligne le côté néfaste de certaines pratiques. Celles-ci ne sont pas majoritaires, heureusement. « L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même !

« L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même ! Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.)

Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.) Après l’atemi-waza et le nage-waza, place au katame-waza pour aborder la troisième composante du ju-jitsu.

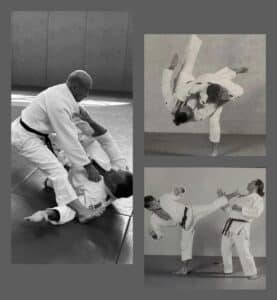

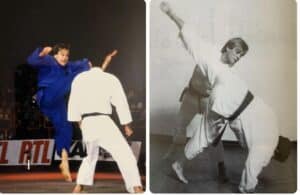

Après l’atemi-waza et le nage-waza, place au katame-waza pour aborder la troisième composante du ju-jitsu. Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).