Comme la semaine dernière, c’est une belle petite histoire issue du savoureux livre « contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon » que je (re)propose aujourd’hui en guise d’article. Dans celle qui suit, il est question de l’esprit (le shin). L’aboutissement de notre travail semble, en effet, être le reflet de notre âme. Que cette lecture, au cœur de l’été, entraîne une réflexion positive.

Comme la semaine dernière, c’est une belle petite histoire issue du savoureux livre « contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon » que je (re)propose aujourd’hui en guise d’article. Dans celle qui suit, il est question de l’esprit (le shin). L’aboutissement de notre travail semble, en effet, être le reflet de notre âme. Que cette lecture, au cœur de l’été, entraîne une réflexion positive.

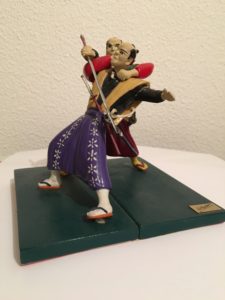

« Le sabre est l’âme du samouraï », nous dit l’une des plus vieilles maximes du Bushido, la Voie du guerrier. Symbole de virilité, de loyauté et de courage, le sabre est l’arme favorite du samouraï. Mais dans la tradition japonaise, le sabre est plus qu’un instrument redoutable, plus qu’un symbole philosophique : c’est une arme magique. Il peut être maléfique ou bénéfique selon la personnalité du forgeron et du propriétaire. Le sabre est comme le prolongement de ceux qui le manient, il s’imprègne mystérieusement des vibrations qui émanent de leur être. Les anciens Japonais, inspirés par l’antique religion Shinto, ne conçoivent la fabrication du sabre que comme un travail alchimique où l’harmonie intérieure du forgeron est plus importante que ses capacités techniques. Avant de forger une lame, le maître armurier passait plusieurs jours à méditer, puis il se purifiait en procédant à des ablutions d’eau froide. Revêtant des vêtements blancs, il se mettait alors au travail, dans les meilleures conditions intérieures pour donner naissance à une arme de qualité. Masamune et Marasama étaient d’habiles armuriers, qui vivaient au début du XIVe siècle. Tous deux fabriquaient des sabres d’une très grande qualité. Murasama, au caractère violent, était un personnage taciturne et violent. Il avait la sinistre réputation de forger des lames redoutables qui poussaient leurs propriétaires à de sanglants combats ou qui, parfois, blessaient ceux qui les manipulaient. Ces armes, assoiffées de sang, furent rapidement tenues pour maléfiques. Par contre, Masamune était un forgeron d’une très grande sérénité qui se livrait à un rituel de purification pour forger ses lames. Elles sont considérées aujourd’hui comme les meilleures du pays. Un homme, qui voulait tester la différence de qualité entre les modes de fabrication des deux armuriers, plaça un sabre de Marasama dans un cours d’eau. Chaque feuille dérivant à la surface, qui touchait la lame, fut coupée en deux. Ensuite, un sabre fabriqué par Masamune fut placé dans le cours d’eau. Les feuilles semblaient éviter la lame. Aucune d’elles ne fut coupée, elles glissaient toutes, intactes, le long du tranchant comme si celui-ci voulait les épargner. L’homme rendit alors son verdict : « La Murasama est terrible, la Masamune est humaine »

Follow

Follow

Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

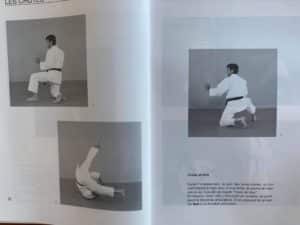

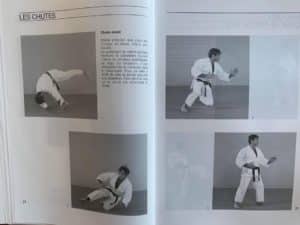

J’ai pensé donner une suite à l’article de la semaine passée (mes premiers pas en ju-jitsu) en insistant sur l’importance de l’apprentissage des chutes.

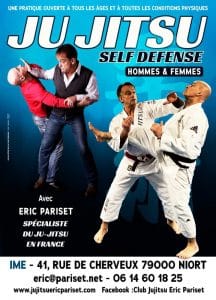

J’ai pensé donner une suite à l’article de la semaine passée (mes premiers pas en ju-jitsu) en insistant sur l’importance de l’apprentissage des chutes. Cette semaine, c’est une fiche technique très simple sur le ju-jitsu que je propose en guise d’article.

Cette semaine, c’est une fiche technique très simple sur le ju-jitsu que je propose en guise d’article. Nous sommes au milieu des années 1980, à Paris dans le dojo mythique de la Rue des Martyrs.

Nous sommes au milieu des années 1980, à Paris dans le dojo mythique de la Rue des Martyrs. Retour sur un secteur important du ju-jitsu.

Retour sur un secteur important du ju-jitsu. C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices.

C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices. Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre).

Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre).