Le premier article de l’année porte sur un sujet majeur, un des piliers de l’éducation : le respect.

Faisons le tour de ce qui doit être respecté dans un dojo.

Tout d’abord le lieu. Rien de sacré dans ce lieu d’apprentissage et de partage, juste le respect de quelques règles de base de politesse, comme le salut, normalement en y entrant et avant de monter sur le tatami.

Pour des raisons d’hygiène, on ne marche pas les pieds-nus en dehors du tatami, évidemment on arbore la tenue dans laquelle la discipline doit être pratiquée et, cela va sans dire, la tenue en question se doit d’être propre.

Quant au salut, il est exécuté collectivement au début et à la fin de la leçon mais aussi avant de travailler avec un partenaire et au moment d’en changer. Il se fait dans une tenue correcte, c’est-à-dire que l’on rajuste son « dogi », avec la veste sous la ceinture, on ne salue pas débraillé.

Ensuite, dans un dojo on ne parle pas fort, on ne s’interpelle pas. Lorsqu’on échange avec son partenaire, on le fait à voix « mesurée ». Quand le professeur démontre une technique, on s’abstient de discuter avec son voisin.

La ponctualité est aussi une marque de respect. Je n’ignore pas que nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons, mais un cours est un ensemble et le salut du début en fait partie. Il est une marque de politesse, « on se dit bonjour ». C’est aussi le moment où le professeur donne le ton de la séance, avec quelques mots il insuffle l’élan nécessaire ; il ouvre la séance. Lorsqu’on arrive en retard, ce qui peut arriver à tout le monde, sans que cela devienne une habitude, l’élève doit attendre sur le bord du tatami que le professeur l’invite à y monter.

On doit évidemment respecter les consignes du professeur comme le « hajime » et le « matte » ; il s’agit de politesse, mais aussi de sécurité. Imaginons qu’en randori un des deux combattants ne respecte pas le « matte » du professeur et continue d’attaquer alors que l’autre s’est déjà relâché en respectant la consigne en question !

A l’inverse, il y a le respect du professeur vis-à-vis de ses élèves. Il doit se faire respecter avec une autorité naturelle qui ne nécessite en aucun cas un langage de garde-chiourme. Il doit respecter le niveau et l’aspiration des élèves, par rapport aux compétitions par exemple, dans les disciplines qui en proposent. Quant à arriver à l’heure et à être présent, sauf cas grave, cela semble évident. Il doit aussi veiller à ce que l’intégrité des élèves soit respectée. Il est aussi un éducateur et non pas un destructeur. Il n’est pas non plus qu’un distributeur de techniques, il doit veiller à ce que soient respectées toutes les règles attachées au dojo.

Toutes ces marques de respect ne doivent pas être considérées comme « pas très utiles » ou ringardes. Non, elles sont la condition sine qua non d’une pratique harmonieuse dans le respect du lieu, des personnes et tout simplement de l’art qu’on pratique.

Elles permettent une pratique sécuritaire, il s’agit de disciplines de combat, un maximum de concentration est donc indispensable. Tout cela sans pour autant sacrifier ni à la bonne humeur ni à une bonne ambiance qui nous rappellent que nous sommes aussi dans le loisir.

Pour aller un peu plus loin, mentionnons le respect du souvenir des « anciens ». De ceux qui ont marqué leur discipline et de ceux qui ont été à un moment nos professeurs. En premier lieu le « premier professeur », celui qui a participé en grande partie à faire de vous le pratiquant que vous êtes devenu.

Je n’ignore pas que les pages se tournent de plus en plus vite, la mémoire est de plus en plus relative, mais justement, marquons notre différence dans nos disciplines qui sont des disciplines à traditions.

Si dans celles-ci nous ne respectons pas certaines consignes, où seront-elles respectées ? Les respecter participe à leur valorisation.

Terminons par ce qui est peut-être le plus important, à savoir le respect des engagements, notamment les engagements moraux, ceux de la parole donnée.

Pour ma part j’essaie de respecter ma mission d’éducateur technique, physique et mental.

Alors, comme nous sommes en début d’année, au moment des bonnes résolutions, ces marques de respect s’imposent. Elles ne rendront que plus agréable le déroulement des cours et plus largement notre existence.

Follow

Follow Cette semaine, à la place de l’article technique, c’est une petite histoire savoureuse extraite du recueil “Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon” que je propose. Ce n’est pas une première, mais on ne s’en lasse pas. Et puis, peut-être que certains la découvriront avec délice.

Cette semaine, à la place de l’article technique, c’est une petite histoire savoureuse extraite du recueil “Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon” que je propose. Ce n’est pas une première, mais on ne s’en lasse pas. Et puis, peut-être que certains la découvriront avec délice. Pour le dernier article de l’année, c’est une projection emblématique que j’ai choisi d’évoquer.

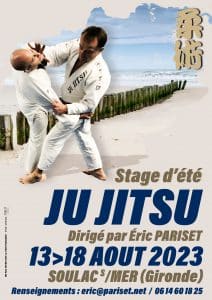

Pour le dernier article de l’année, c’est une projection emblématique que j’ai choisi d’évoquer. Il y a tout juste un an, j’avais le plaisir d’annoncer le retour du stage de Soulac-sur-Mer pour le mois d’août 2022. Et cela après quelques années d’interruption. Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous annoncer que l’édition 2023 aura lieu du 13 au 18 août prochains.

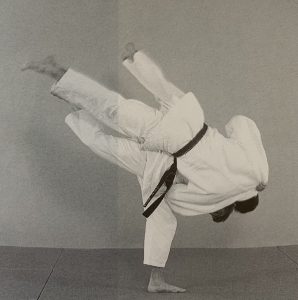

Il y a tout juste un an, j’avais le plaisir d’annoncer le retour du stage de Soulac-sur-Mer pour le mois d’août 2022. Et cela après quelques années d’interruption. Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous annoncer que l’édition 2023 aura lieu du 13 au 18 août prochains. Après le ne-waza (le travail au sol), la semaine dernière, j‘évoque aujourd’hui le nage-waza (le travail des projections). A noter que les projections occupent une grande partie du travail debout (tachi-waza), dans lequel on retrouve aussi beaucoup de techniques de contrôles et bien évidemment de coups.

Après le ne-waza (le travail au sol), la semaine dernière, j‘évoque aujourd’hui le nage-waza (le travail des projections). A noter que les projections occupent une grande partie du travail debout (tachi-waza), dans lequel on retrouve aussi beaucoup de techniques de contrôles et bien évidemment de coups. Mes élèves et les fidèles lecteurs connaissent mon attachement à ce secteur ainsi que l’article qui suit.

Mes élèves et les fidèles lecteurs connaissent mon attachement à ce secteur ainsi que l’article qui suit. Après les deux premiers mois de cette nouvelle saison, j’ai voulu établir un premier bilan.

Après les deux premiers mois de cette nouvelle saison, j’ai voulu établir un premier bilan. En ouverture d’un modeste article consacré à la violence (écrit à l’aide de mots simples) et pour l’illustrer, j’ai pensé publier cette petite leçon.

En ouverture d’un modeste article consacré à la violence (écrit à l’aide de mots simples) et pour l’illustrer, j’ai pensé publier cette petite leçon. Un dojo n’est pas simplement un lieu où l’on transpire, c’est aussi un endroit dans lequel on s’inspire. Il doit y régner une ambiance particulière qui n’est pas celle d’une simple salle de sports, on doit y apprendre « quelque chose » de plus.

Un dojo n’est pas simplement un lieu où l’on transpire, c’est aussi un endroit dans lequel on s’inspire. Il doit y régner une ambiance particulière qui n’est pas celle d’une simple salle de sports, on doit y apprendre « quelque chose » de plus.