DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc.

DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc.

On donne plusieurs sens à ce mot : on l’utilise pour définir une pratique sportive, ou des règles de conduite, entre autres.

Cependant, il y a un lien entre ces définitions.

Quand on utilise le mot discipline pour évoquer une activité physique, cela signifie que cette activité est entourée d’une certaine… discipline ? Peut-on pratiquer une discipline sportive uniquement en loisir ? N’est-ce pas contradictoire ? Se faire plaisir en faisant de temps en temps une balade à cheval, une partie de tennis de table, un peu de natation, etc. cela semble naturel, mais si ce n’est qu’épisodique, sans autre but compréhensible que de se « changer les idées », de s’offrir un moment de plaisir, l’appellation discipline est-elle méritée ?

Ce mot ne demande-t-il pas une implication régulière ? Pas forcément pour briller et remporter des médailles, mais simplement pour approfondir le sujet, essayer de le maîtriser, pas uniquement le survoler. D’autant que dans les arts du combat, si on veut avancer, il ne faut pas se contenter du « de temps en temps ».

Plus généralement, s’imposer une discipline personnelle (avant de l’imposer aux autres), c’est s’astreindre à réaliser quelque chose régulièrement, un rituel, ne pas renoncer par facilité en évoquant un prétexte qu’on le trouvera toujours. Cela peut aller de s’imposer une pratique sportive de façon régulière, ne pas invoquer un coup de fatigue passager, décliner une invitation un soir d’entraînement. Ce peut être simplement faire une marche quotidienne, quelque soit le temps, un nombre de pages de lecture par jour, ou encore la création d’un article hebdomadaire.

Certes il ne faut pas que ce soit une torture. Quel que soit le sujet, il faut l’apprécier, sinon on en choisit un autre. Mais à partir du moment où l’on s’est décidé, il est souhaitable de s’imposer une régularité que l’on ne regrettera jamais. Parce que – forcément – elle nous apportera des satisfactions, en premier celle de progresser, de s’être montré volontaire, de ne pas abandonner au moindre prétexte. Etre fier d’avoir accompli une tâche qui sans persévérance n’aurait pu aboutir. Bref, être satisfait du travail accompli.

La discipline, c’est aussi celle que l’on doit respecter dans la société, ce qui n’est pas forcément la caractéristique de notre époque. C’est une raison supplémentaire pour que les enseignants d’arts martiaux, montrent l’exemple en respectant et en faisant respecter le règlement inhérent à un dojo. Surtout dans la mesure où il ne s’agit pas d’une « discipline de fer », simplement de quelques règles communes qui permettent la pratique dans les meilleures conditions : sécuritaires et relationnelles.

Il ne s’agit pas de discipline pour la discipline, mais pour une organisation qui rendra la vie plus facile.

En conclusion : il est souhaitable de « se discipliner dans la discipline choisie ».

Cet article est un résumé de ce que l’on pourrait développer de manière plus approfondie.

Follow

Follow (Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !)

(Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !)

Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

Suite à un échange qui m’a été récemment rapporté, j’ai jugé utile de proposer à nouveau un article récemment publié.

Suite à un échange qui m’a été récemment rapporté, j’ai jugé utile de proposer à nouveau un article récemment publié. Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku.

Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku. Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions.

Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions. Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.)

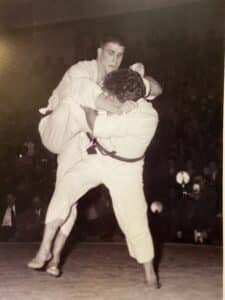

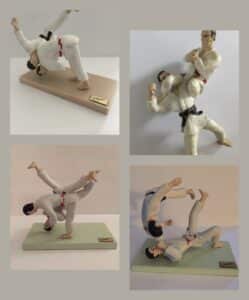

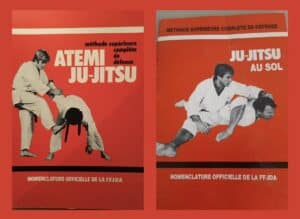

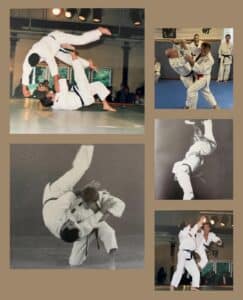

Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.) Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).