La saison dernière, à l’occasion d’un stage, m’a été adressé un compliment particulièrement touchant : « Vous êtes un des derniers gardiens d’une pratique traditionnelle qui porte et défend des valeurs qui semblent se perdre».

La saison dernière, à l’occasion d’un stage, m’a été adressé un compliment particulièrement touchant : « Vous êtes un des derniers gardiens d’une pratique traditionnelle qui porte et défend des valeurs qui semblent se perdre».

J’ai remercié la personne en insistant sur le fait de ne pas être le seul dans ce cas. Il est vrai, aussi, que je ne me reconnais pas dans certaines évolutions.

Être considéré comme un « Gardien du Temple » me convient. Il ne s’agit pas de l’expression d’un conservatisme stérile, mais tout simplement de celle d’une fidélité à des convictions et à une discipline qui m’a tant apporté et qui m’a permis de m’exprimer et de me réaliser.

Pourquoi renierais je ma fidélité à cette discipline ?

D’abord elle est on ne peut plus complète techniquement, elle porte des valeurs éducatives dans tous les secteurs et je m’y exprime totalement dans sa pratique et dans sa transmission.

En matière de reniement et de trahison, il y aurait encore pire, comme l’enseigner sous un autre nom « à la mode ». Certes, je n’ignore pas qu’en ce moment cette mode n’est pas aux disciplines dites traditionnelles, mais je n’ai pas trop d’inquiétude, les modes passent et les traditions, par définition, restent.

Je ne pense pas que s’attacher à certaines traditions signifie appartenir à un autre temps, ou encore être ringard, « has been ». Au contraire, tout ce qui tend vers l’éducation est profondément moderne. Surtout quand il est question de lutte contre la violence.

Cette violence qui habite notre quotidien, qui pousse même les portes de certains dojos (qui ne méritent plus ce nom) elle a toujours existé, mais depuis les réseaux sociaux, elle est « véhiculée » de façon beaucoup trop importante. Forcément ce n’est pas sans conséquence. Et c’est là que les éducateurs qui enseignent nos disciplines, ont un rôle majeur afin de contrebalancer cet insupportable état de fait. Ils le peuvent et ils le doivent dans leur programme d’enseignement avec des techniques efficaces mais sécuritaires et avec un discours constructif, une ambiance dépourvue de stress et de mauvaises ondes.

On ne doit pas ressortir plus abîmé, mentalement et physiquement, qu’à la suite d’une agression. Une ambiance qui nous « élève » et non pas qui nous rabaisse ; le mot élève n’est pas né par hasard.

La tradition dans notre domaine, puisque c’est de cela dont il est principalement question dans cet article, ça commence par la politesse, le respect du professeur, du partenaire, des plus hauts gradés comme des débutants (c’est une des missions des gradés que celle de guider un pratiquant qui effectue ses premiers pas sur un tatami), le respect du collectif en essayant de ne pas être en retard, de ne pas parler pendant les explications du professeur et s’exprimer à voix basse avec son partenaire lors des répétitions.

C’est aussi le respect du lieu dans lequel nous pratiquons. Avec les différents saluts, l’observation des règles d’hygiène, comme ne pas marcher pieds nus en dehors des tatamis, avoir le corps et la tenue propres. A propos de la tenue, c’est ne pas s’affranchir de celle avec laquelle doivent se pratiquer nos disciplines. S’émanciper de ces règles mène forcément à la dérive de la société.

Certaines peuvent sembler anodines, même désuètes, mais aucune n’est à négliger. On connaît parfaitement où mènent le relâchement. Et puis, il ne s’agit pas d’efforts démesurés ; il est tout simplement question de faire attention à soi et… aux autres !

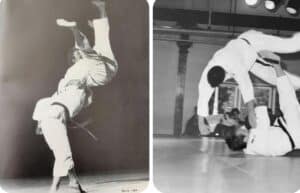

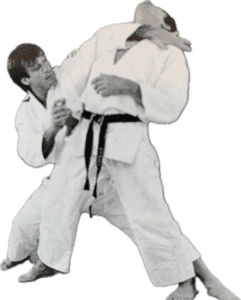

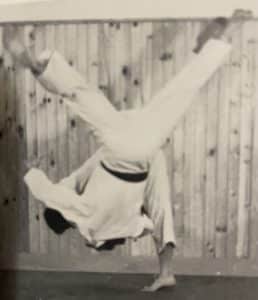

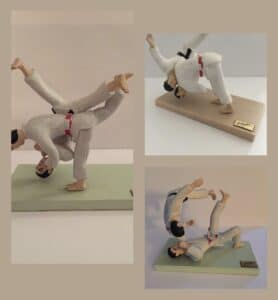

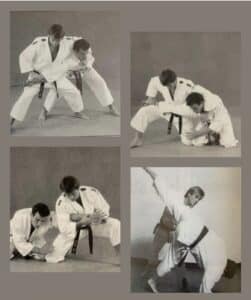

Enfin, ces quelques efforts, auxquels ont peut ajouter différentes recherches comme la finesse technique (quand on a la chance de pratiquer un art qui a de l’épaisseur), la perfection, pourquoi pas la beauté du geste et l’expression corporelle et ne pas se contenter du minimum ; cet ensemble permettra de ressentir l’immense satisfaction que seuls connaissent et connaîtront ceux qui auront consenti à ces quelques efforts.

Tout cela justifie une fidélité indestructible.

Follow

Follow

Finesse technique

Finesse technique

Quelques anecdotes et réflexions

Quelques anecdotes et réflexions

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.