Les 16 techniques

Elles ont été créées en 1982 pour les besoins d’une démonstration de ju-jitsu proposée à l’occasion des deuxièmes championnats du monde de judo féminins qui se déroulaient à Paris.

Pendant un bon moment, elles ont fait partie du programme des grades judo-ju-jitsu « option ju-jitsu », au sein de la FFJDA. En 1995, elles ont été remplacées.

Pour ma part, elles existent toujours dans mon enseignement. Pour plusieurs raisons.

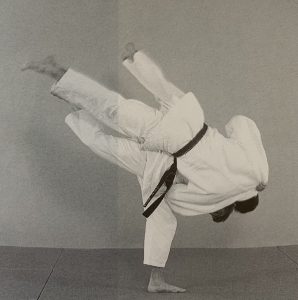

D’abord, elles sont efficaces. Ensuite elles sont l’expression du lien indéfectible entre le ju-jitsu et le judo ; techniquement et historiquement. Comme l’avait écrit Christian Quidet, éminent journaliste sportif, dans la préface qu’il avait gentiment signée pour un de mes livres : « Je félicite Eric Pariset de s’être intéressé et de s’être spécialisé dans le ju-jitsu qui est le meilleur complément à la pratique du judo ». C’est vrai que dans cet enchaînement on retrouve les principales grandes projections du judo.

Apprendre o soto gari sur une attaque qui peut survenir dans la réalité et ensuite découvrir tous les enchaînements qui appartiennent au judo sera dans l’ordre des choses. A l’inverse un judoka pourra s’adapter facilement aux applications du ju-jitsu.

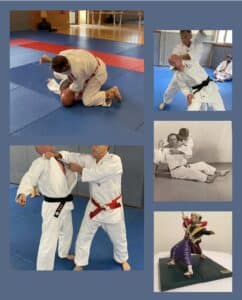

Cet enchaînement démontre aussi une forme de travail dans laquelle je me suis épanoui en tant qu’élève, comme professeur et dans les nombreuses démonstrations effectuées dans notre pays et au-delà de ses frontières. Une forme de travail basée sur la fluidité et sur la souplesse.

L’abandonner serait une sorte de reniement, d’autant qu’elle satisfait bon nombre de pratiquants. C’est un travail dans lequel on retrouve les principes fondamentaux d’utilisation de la force de l’adversaire, de la non-opposition, de bascule autour du centre de gravité, bref d’une utilisation optimale des mécanismes corporels.

Que l’on ne me parle pas d’un manque de volonté d’évolution, il y a des règles et des phénomènes physiques qui ne s’abandonnent pas, sauf à se renier et à renier les bases techniques et les principes fondamentaux. Cet enchaînement est porteur de traditions mais aussi de principes immuables.

En plus des acquisitions techniques, cette suite permettra d’acquérir la fluidité indispensable entre les différentes composantes du ju-jitsu.

Ses répétitions affûtent les réflexes et la condition physique. Il s’agit aussi d’une belle démonstration dans laquelle efficacité et beauté du geste se marient parfaitement.

Enfin, les 16 techniques offrent au professeur une base de travail considérable. Par exemple en proposant des réponses différentes à chaque attaque, avec des thèmes variés. On peut aussi les travailler à droite et à gauche, avec plusieurs partenaires, étudier les contre prises qui permettent de renforcer chaque technique, etc.

En conclusion et en résumé, les 16 techniques présentent un ju-jitsu dynamique, efficace, spectaculaire, mais aussi une méthode de self défense, d’éducation physique et mentale, en restant fidèle à une histoire, à des principes et à ses convictions, ce qui n’est pas la moindre des choses pour un pratiquant d’arts martiaux.

La vidéo proposée a été réalisée en 1991.

Follow

Follow

On a coutume de dire que la véritable pratique commence avec la ceinture noire. Certes, il s’agit d’une formule, mais elle n’est pas vide de sens.

On a coutume de dire que la véritable pratique commence avec la ceinture noire. Certes, il s’agit d’une formule, mais elle n’est pas vide de sens.

« L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même !

« L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même !

En sport, cela peut paraître étrange d’affirmer que lorsque c’est le plus fort qui gagne et que l’échelle des valeurs est respectée, un manque d’intérêt pourrait se manifester. Mais finalement, pas tant que cela.

En sport, cela peut paraître étrange d’affirmer que lorsque c’est le plus fort qui gagne et que l’échelle des valeurs est respectée, un manque d’intérêt pourrait se manifester. Mais finalement, pas tant que cela. Retour sur deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices, afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».

Retour sur deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices, afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ». On ne fait pas toujours ce que l’on veut, il y a les imprévus, les impondérables, les cas de force majeure, etc. Mais parfois, l’absence à une séance (ou à plusieurs) est la conséquence d’une (ou plusieurs) « petite flemme ». Certes, on n’est obligé de rien, mais lorsqu’on cède à la facilité on rompt une sorte de triple engagement.

On ne fait pas toujours ce que l’on veut, il y a les imprévus, les impondérables, les cas de force majeure, etc. Mais parfois, l’absence à une séance (ou à plusieurs) est la conséquence d’une (ou plusieurs) « petite flemme ». Certes, on n’est obligé de rien, mais lorsqu’on cède à la facilité on rompt une sorte de triple engagement.