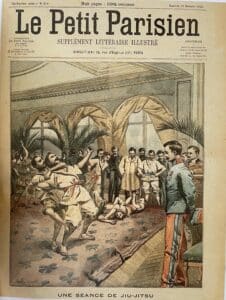

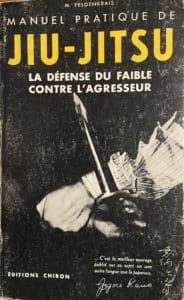

Cet article est la suite de la première partie publiée la semaine dernière. Un article intitulé « le bon vieux ju-jitsu ». Cette expression émanait d’un pratiquant, suite à la mise en ligne d’une vidéo, cela évoquait le ju-jitsu pratiqué dans notre pays au siècle dernier.

Cet article est la suite de la première partie publiée la semaine dernière. Un article intitulé « le bon vieux ju-jitsu ». Cette expression émanait d’un pratiquant, suite à la mise en ligne d’une vidéo, cela évoquait le ju-jitsu pratiqué dans notre pays au siècle dernier.

Autre réflexion à propos d’une question récurrente, à savoir « quelle est la méthode de self défense la plus efficace » ? Si on me pose la question, je ne vais pas répondre que ce n’est pas la mienne. Je répondrai que ce « bon vieux ju-jitsu » est une méthode qui envisage des réponses à un maximum de formes d’agressions, mais que l’efficacité dépend de celui qui l’enseigne et de ceux qui la pratiquent.

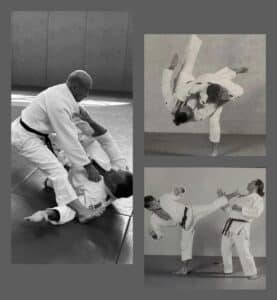

D’autre part, j’attache autant d’importance à l’éducation physique et mentale qu’à l’éducation « utilitaire ». Une bonne condition physique ne nuira pas en cas d’agression et elle permet de vivre en meilleure santé. Une éducation mentale, dans laquelle on trouvera de belles valeurs, aidera à ne pas faire n’importe quoi, à se maîtriser dans toutes les circonstances, mais aussi à se soumettre à quelques efforts et s’imposer une certaine rigueur dans la pratique, synonyme de résultats dans bien des domaines, pas simplement dans celui de l’efficacité. On ne négligera pas la recherche du détail, de la finesse technique, sans se satisfaire du minimum.

Avec cette méthode de self défense accessible à tous, j’ai beaucoup d’exemples d’élèves qui ont affronté une agression et qui s’en sont sortis.

Toujours sur l’aspect défense, nous ne sommes pas tous égaux face au stress occasionné par une agression. Cependant, il n’est pas question de provoquer un affrontement pour se tester. Même si certains prétendent que l’épreuve de la rue est la seule qui vaille !

Comme indiqué plus haut, je connais des personnes qui s’en sont sortis avec peu de pratique, mais il est incontestable que la régularité et l’ancienneté dans la pratique seront les meilleurs atouts.

Et puis, toujours à propos du ju-jitsu, j’aime bien la tenue qu’on appelle familièrement le kimono. Bien que judogi, kekogi, ou tout simplement dogi soient plus corrects. C’est mon « blanc de travail », pratique et hygiénique. Chaque sport possède une tenue qui lui est propre et qu’il respecte. Dans un art martial où sont défendues les traditions, signes de respect, il serait dommage d’en négliger un bel exemple.

Follow

Follow – C’est du judo ?

– C’est du judo ? DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc.

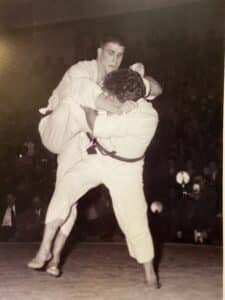

DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc. Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience.

Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience. (Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !)

(Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !) Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat. Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku.

Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku. Bien qu’il soit facilement abordable, le ju-jitsu rassemble un nombre impressionnant de techniques et, de fait, une multitude d’enchaînements, de combinaisons et de contre prises. C’est à la fois son inconvénient et son avantage, avantage qui l’emporte facilement sur l’inconvénient.

Bien qu’il soit facilement abordable, le ju-jitsu rassemble un nombre impressionnant de techniques et, de fait, une multitude d’enchaînements, de combinaisons et de contre prises. C’est à la fois son inconvénient et son avantage, avantage qui l’emporte facilement sur l’inconvénient. Ce sujet a déjà été abordé dans mes articles, mais il n’est jamais inutile d’insister, surtout lorsqu’il s’agit de bonnes causes.

Ce sujet a déjà été abordé dans mes articles, mais il n’est jamais inutile d’insister, surtout lorsqu’il s’agit de bonnes causes.