Screenshot

C’est davantage un récit qu’un article que je propose cette semaine. Il mérite d’être dégusté comme un fruit de saison bien mur.

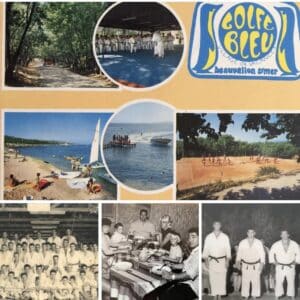

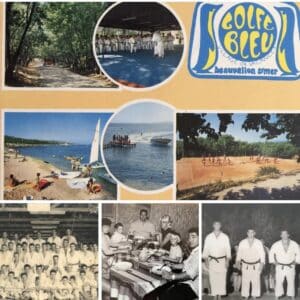

Je vous propose un voyage vers le soleil et dans le temps en vous emmenant, quelques décennies plus tôt, en direction d’un lieu magique qui malheureusement n’existe plus : le Golfe Bleu.

Exactement à Beauvallon-sur-Mer, un hameau, juste à côté de Sainte-Maxime et en face de Saint-Tropez.

À l’initiative de Gérard et Armande Néél, couple de professeurs de judo au fort tempérament, fut ouvert dans les années 1950, à 300 mètres de la mer, au milieu d’une forêt de mimosas, de chênes lièges et de pins parasols, un centre de vacances un peu sur le modèle du « Club Med ».

Le couple avait comme projet de rassembler durant l’été des judokas et leurs familles pour des périodes d’une semaine ou plus. Le centre fonctionnant du 15 juin au 30 septembre. Au début, l’hébergement – quelque peu spartiate – se faisait dans des paillottes avec de la terre battue comme revêtement de sol ! Un tatami, protégé par un toit, mais ouvert sur les côtés, se trouvait au centre du village de vacances.

Deux heures de techniques tous les matins et… deux heures de randoris toutes les fins d’après-midi, tel était le programme pour les stagiaires. Pour encadrer tout cela, ce sont les meilleurs champions qui sont passés par ce lieu, jusqu’à la fermeture du centre à la fin des années 1980 !

Mais ce sont les débuts de l’aventure qui sont assez fascinants et qui me laissent tant de souvenirs. En effet, mon père faisait partie de l’encadrement des premières années, avec bien sûr son « alter égo » Henri Courtine et le fameux géant néerlandais (un pléonasme) Anton Geesink.

Le centre recevait des judokas de toute l’Europe, et même de plus loin. Souvent des équipes nationales venaient préparer les saisons suivantes. Dans ce lieu unique une ceinture jaune pouvait faire le combat de sa vie avec un Champion du monde.

Pour ma part et à l’âge qui était le mien, il ne s’agissait pas d’entraînement, mais tout simplement d’un endroit, ou pendant une petite dizaine d’années, j’ai vécu, de juin à septembre (à l’époque la rentrée des classes se faisait vers le 21 septembre) des vacances que je peux classer parmi les plus beaux moments de ma vie. Elles m’ont permis d’assister à des combats d’entraînements d’anthologie, de côtoyer les sommités du judo et des arts martiaux, de créer des amitiés indéfectibles et de faire de cette région ma région de cœur.

Aujourd’hui, un célèbre promoteur a mis fin à la colline magique. Seul rescapé, le restaurant plage « Le Pingouin bleu », tenu par Pierrot, le fils de la famille. Si un jour vous passez par là, n’hésitez pas, vous serez bien accueillis et vous serez à quelques pas d’un lieu chargé d’une histoire comme on n’en connaîtra plus !

J’ai pensé ajouter à ce récit quelques lignes en rapport avec la carte postale qui l’illustre, mais aussi une description de ce qui faisait nos journées.

Toutes les prises de vue de cette carte qui date de 1974 font remonter de très forts souvenirs, mais il y en a une qui me marque particulièrement (en dehors d’Anton Geesink, hors catégorie), c’est celle qui se trouve en haut et à gauche. Elle représente le chemin qui descendait à la plage.

Avec mon amie d’enfance Katy, la fille d’Henri Courtine, accompagnés de nos mères, nous allions tous les matins sur cette petite plage qui appartenait au camp de vacances. Nos pères étaient sur les tatamis pour dispenser leurs techniques.

Après beaucoup de temps passé dans l’eau, nous remontions vers les 13 h 00. Il fallait d’abord traverser la route qui longe le littoral, la nationale 98, ou bien emprunter un souterrain plus prudent mais assez sinistre. Nous commencions alors à gravir le chemin qui nous menait au centre. La première partie se déroulait sous un soleil de plomb et puis d’un seul coup nous entrions dans un tunnel de mimosas. Une délicieuse ombre naturelle nous délivrait d’une chaleur accablante. Seuls les végétaux peuvent procurer un tel bien-être.

Avant de rejoindre la « salle à manger » installée sous des platanes centenaires qui nous abritaient eux aussi de l’astre solaire, nous passions par le bloc sanitaire pour un efficace dessalage.

L’après midi, après l’indispensable sieste, nous ne retournions pas à la plage. Les judokas suaient sang et eau dans leurs judogis, les compagnes assistaient bien souvent aux exploits de leurs moitiés, assises sur les bancs qui entouraient le dojo de plein air. Je précise qu’à l’époque, très peu de femmes pratiquaient le judo, c’est pour cette raison que j’emploi le mot compagne et non pas compagnon.

Quant à nous, les plus jeunes, nous nous retrouvions pour nous livrer à différentes activités. Les enfants savent toujours s’occuper lorsqu’ils sont ensembles, même sans écran, Dieu merci.

Après l’entraînement, nous nous retrouvions tous pour le dîner, et juste un peu avant la fin du repas, avec la permission des parents, il y avait un grand moment que nous attendions tous, nous les enfants, c’était lorsque nous investissions le tatami, jusqu’à ce que nos parents qui finissaient la soirée au bar viennent nous arracher à ce lieu transformé en véritable cours de récréation.

Le dimanche, le judo faisait une pause. Bien souvent pour se reposer et surtout pour chercher et trouver un peu de fraîcheur, nous montions dans l’arrière pays, pique-niquer au pied d’un magnifique village, qui à l’époque était abandonné : Bargème. Je me souviens qu’en ce temps un petit ruisseau qui descendait de la montagne nous permettait de mettre les melons au frais. Voilà le genre d’image dont je me souviens avec une précision hallucinante. Ce n’est pas la seule, on n’échappe pas à son enfance.

Avant de redescendre dans la fournaise, s’imposait une halte à Bargemon, autre village typique du Haut Var, pour un dîner où la charcuterie régionale et les écrevisses faisaient bon ménage dans les assiettes. Le retour était un peu laborieux dans la mesure où pour rejoindre Beauvallon, la route n’était absolument pas celle qui existe maintenant. Traverser ce qu’on appelle le « Gratteloup », qui appartient au magnifique Massif des Maures, relevait presque de l’exploit, surtout de nuit. Entre Le Muy (ceux qui se rendent dans le golfe de Saint-Tropez connaissent bien ce nom, puisque c’est là que se situe la sortie de l’autoroute) et la côte il fallait une heure et demi, alors que trente minutes suffisent maintenant. Les virages qui étaient la cause de ce trajet sans fin représentaient parfois une véritable épreuve pour nos estomacs. Après une nuit, quelques fois en compagnie de « nos amis » les moustiques, nous étions prêts pour une nouvelle semaine de vacances inoubliables.

Les réactions suscitées lors de l’évocation du Golfe Bleu lors de précédentes parutions me font penser que je ne suis pas le seul à me souvenir de ce lieu enchanteur.

www.jujitsuericpariset.com

Même si une personne peut endosser les deux rôles, les objectifs ne sont pas les mêmes, chacun a sa propre mission.

Même si une personne peut endosser les deux rôles, les objectifs ne sont pas les mêmes, chacun a sa propre mission. Follow

Follow Cet article vient en complément à celui proposé la semaine dernière.

Cet article vient en complément à celui proposé la semaine dernière. Une pratique dans laquelle ne « suinte » pas la violence, parce qu’une pratique violente n’est pas la meilleure façon de combattre ce fléau.

Une pratique dans laquelle ne « suinte » pas la violence, parce qu’une pratique violente n’est pas la meilleure façon de combattre ce fléau.

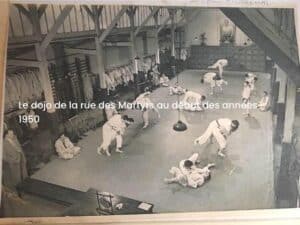

J’ai souvent évoqué le premier professeur, celui qui nous a donné l’envie de commencer et de continuer, celui qui a été l’artisan de nos bases, celui à qui on doit beaucoup. Parallèlement nous n’oublions pas notre premier dojo.

J’ai souvent évoqué le premier professeur, celui qui nous a donné l’envie de commencer et de continuer, celui qui a été l’artisan de nos bases, celui à qui on doit beaucoup. Parallèlement nous n’oublions pas notre premier dojo.

Voilà une petite histoire qu’il me plait de proposer régulièrement en été.

Voilà une petite histoire qu’il me plait de proposer régulièrement en été.